「えっ…こんなにやることあるの?」

こんにちは。

福井県福井市の行政書士、

太田哲郎でございます。

会社設立の登記が終わった後も

忙しさは続きます。

怒涛の書類提出ラッシュです。

何をすべきか、一覧にしてみました。

- 会社の登記事項証明書を取得

- 会社の印鑑カードと印鑑証明書取得

- 銀行口座開設

- 個人事業の廃業する?しない?

- 国に納める税金に関する届出等

- 都道府県・市町村に納める税金に関する届出等

- 健康保険・厚生年金の届出

- 労災保険・雇用保険の届出 ※従業員を雇う場合

登記が終わったということで、

会社に人格が与えられ、

様々な経済活動をすることができます。

本格的な事業活動を行う前に、

まず税務署などに報告です。

まずは、そのために必要となる

書類を揃えていきましょう。

会社の登記事項証明書を取得

会社の登記事項証明書は

法務局で取得することができます。

登記事項証明書は、

会社の登記簿謄本とも

呼ばれています。

登記した会社の重要な情報を

証明してくれる書類のことです。

銀行口座の開設、

税務署や都道府県税事務所、

社会保険事務所などに

届け出をする際に添付を要求されます。

また、個人名の車や携帯電話を

会社名義に変えたり、新しい事務所を

借りるときなどにも求められます。

とりあえず5通ほど取っておきましょう。

取得の仕方は簡単です。

法務局内に登記事項証明書交付申請書という

書類があり、そこに住所、氏名、会社の商号、

本店所在地などを記入して、

600円の印紙を貼って申請します。

印紙は法務局内で販売しています。

会社の印鑑カードと印鑑証明書取得

会社の登記が終わると同時に

印鑑登録も完了するので、

印鑑カードと印鑑証明書を

取得しましょう。

印鑑カードは実印を持っていかなくても

印鑑証明書を取得することができる

カードです。

ただし、これがあればだれでも

会社の印鑑証明書を取得出来て

しまうので、大切に保管しましょう。

印鑑カードは法務局にある

印鑑カード交付申請書を

窓口に提出すればもらえます。

印鑑カード交付申請書に実印を押し、

必要事項を書きましょう。

手数料は不要で、申請すれば

その場でカードをもらえます。

印鑑証明書は、銀行口座を開設するとき、

事務所を借りるときなど、

様々な契約書に実印を押すときに

必要になります。

印鑑証明書は、法務局にある

印鑑証明書交付申請書に印鑑カードの

番号など必要事項を記入し、

印鑑カードを添え、450円の印紙を

貼りつけて提出です。

やはり、5通ほど取っておきましょう。

銀行口座開設

銀行口座を開設するには、

会社の登記事項証明書、印鑑証明書、

定款、会社の実印と銀行印、

代表取締役の身分証明書などを持って、

銀行の窓口で申し込みます。

会社の銀行口座=法人口座の開設の場合、

担当者との面談があります。

一般的には、社長の経歴、起業の目的、

会社の事業内容やその銀行を選んだ理由、

取引の目的などを聞かれることが多いです。

面談終了後、書類一式を提出し、

銀行の内部審査となります。

資本金が1円の会社などは

審査が厳しいという話もあります。

また、事業目的のために必要な

許認可を取得していないと、

口座開設を拒否される場合もあるようです。

個人事業の廃業する?しない?

個人事業主から会社設立ということで、

個人事業を開業していた方は、

廃業するかしないかを

決めないといけません。

行政書士、開業!…開業届、出さないとどうなる?開業届を出すメリットとデメリット

個人事業を廃業すると、

個人が確定申告する場合に

青色申告が使えなくなります。

個人でも確定申告をする必要がある場合、

青色申告の取りやめをしてしまうと、

再度、青色申告承認申告の承認申請しても

2年間は承認が下りませんのでご注意ください。

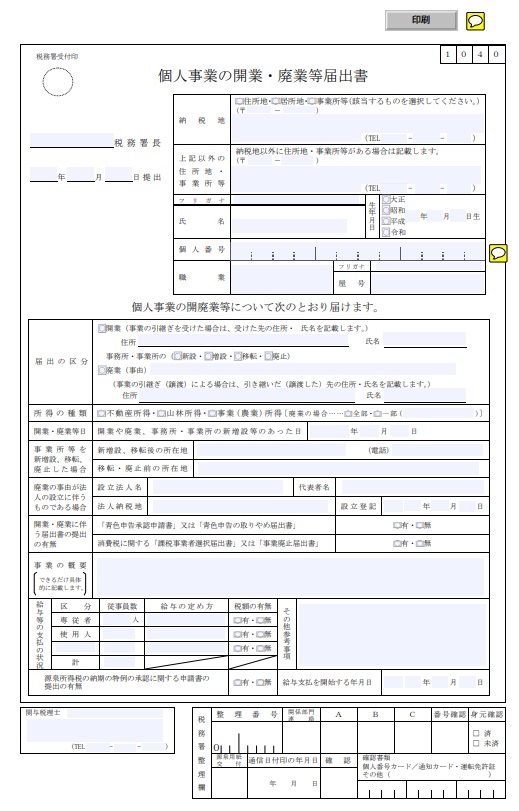

個人事業 廃業届

個人事業を廃業する場合は、

廃業する旨を税務署に届け出ます。

廃業した日から1か月以内に

税務署に提出します。

廃業の際は、

「個人事業の開業・廃業届出書」に

必要事項を記入して提出します。

これは、開業のときに提出した

書類と同じものです。

届出区分欄の「廃業」のところに

〇をつけてください。

廃業した日は、会社設立日でなくてもかまいません。

残務整理が終わった日を記入しておきましょう。

青色申告の取りやめ届出書

個人事業で開業していたということは、

青色申告を行っていたと思いますので

「青色申告の取りやめ届出書」も

提出します。

新しく作った会社で青色申告する場合でも、

個人事業者としては青色申告を

やめることになるので届出が必要です。

申告書に必要事項を記入して提出します。

国に治める税金に関する届出等

税務署では、廃業届の他にも

提出する書類があります。

法人設立届出書

設立2か月以内に税務署に

提出する必要があります。

定款のコピーを添付して

提出します。

青色申告の承認申請書の届出

青色申告を受けるためには

提出が必要です。

会社を設立した日から3ヶ月以内、

または設立1期目の事業年度終了の日の

いずれか早い日までに提出します。

給与支払い事務所等の開設届出書

会社が役員や従業員に給与を支払う場合、

解説1か月以内に届け出が必要です。

自分自身に役員報酬を支払う場合にも

提出が必要です。

今は役員報酬は無いが、

将来的に払う可能性がある場合も

提出することをおすすめします。

源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

毎月払わなければならない

源泉所得税を年2回にまとめて納付する、

という特例を申請するための書類です。

給与を払う人が常時10人未満であれば

申請できます。

都道府県・市町村に納める税金に関する届出等

法人設立届出書は、地方自治体にも

提出する必要があります。

届出方法などは

地方自治体によって異なります。

市役所等に確認してください。

定款のコピーや会社の

登記事項証明書などを添付します。

提出は、設立後1か月以内です。

健康保険・厚生年金の届出

法人事業所で常時従業員

(事業主のみの場合を含む)を

使用するものは、

厚生年金保険及び健康保険の

加入が法律で義務づけられています。

つまり社長一人の会社であっても、

役員報酬を得る場合には

健康保険・厚生年金保険に

入らなければいけません。

設立5日以内に

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」

を所轄の年金事務所に提出する

必要があります。

会社の登記事項証明書などの

添付が必要です。

年金事務所によって

添付書類が異なりますので、

個別にご確認ください。

健康保険・厚生年金保険

被保険者資格取得届も

併せて提出が必要となります。

労災保険・雇用保険の届出

労災保険と雇用保険に関しては、

社長一人の会社の場合は

加入義務はありません。

社長は労働者ではないからです。

従業員を雇った場合に

加入が必要となります。

雇用保険適用事業所設置届、

雇用保険被保険者資格届、

労働保険関係成立届は

従業員を雇った日から10日以内に

所轄の労働基準監督署に

提出が必要です。

労働保険概算保険料申告書は、

従業員を雇った日から

50日以内に所轄の労働基準監督署に

提出が必要です。

登記後の手続き、

とてもたいへんだと思います。

一つ一つ確認しながら

進めていきましょう。

コメント